11月2日(土)、「日本維新の会」の佐々木りえ参議院議員さんと、大阪市会の「大阪維新の会」の議員の皆さまが、家族連れで、「淀川源流碑と丹生ダム予定地のトチノキ巨木訪問ツアー」にご参加くださいました。大阪・関西万博が開かれた夢洲がそもそも私たち上流部からの廃棄物を受け入れてもらった地域です。この夢洲の跡地利用に、琵琶湖源流からの樹木や水場をつくり「風の谷のナウシカ」のような、自然創生や自然再生ができないか、という発想が根っこにあります。「いのち輝く未来社会のデザイン」という大阪・関西万博のレガシーを上下流連携で企画しませんかという提案でもあります。(2500文字、長いです、スミマセン)。

心配されていた雨も避けてくれて、これも心配されていたクマさんも遠慮してくれて、地元の堀江昌史(まさみ)さん特製の「発酵食弁当」もいただき、無事一日の日程をおわりました。遠路、源流部までおこしいただいた皆さま、ありがとうございました。子どもさんたちには、ダム予定地になぜダムができていないのか、説明は難しかったですが、自分たちが毎日使っている蛇口の向こうに、トチノキやブナなどの水源の森が広がっているということ、理解いただけたら幸いです。

参加いただいたのは、佐々木りえ参議院議員とともに、大阪市会の黒田まりこさん、高見りょう幹事長 藤田あきら幹事長代理 ますもとさおりさんで、それぞれに中学生、小学生、未就学児の子どもさんをつれてきてくださいました。

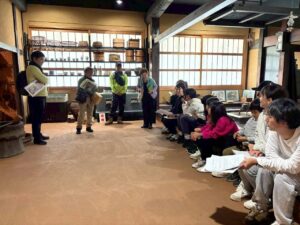

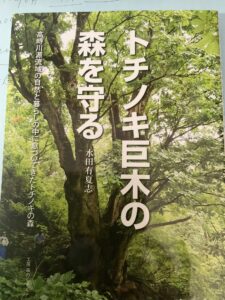

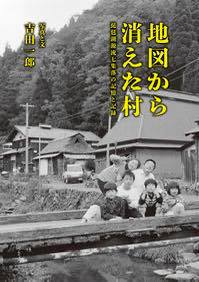

長浜市余呉町の「茶碗祭りの館」に集合。ここで、写真家の吉田一郎さんが『地図から消えた村―琵琶湖源流七集落の記憶と記録』(2022、サンライズ出版)の編集で活用した写真をパネル化した屋外写真展示から紹介をはじめてくださいました。昭和38年(1968年)の大雪で離村が始まり、昭和40年代に始まった大型ダム計画で賛否両論にゆれながら、1995年にはダム建設を受け入れ、7つの集落の皆さん全員が、余呉町中心部や長浜市街などに移住されました。かつて水田は少ししかなくて、ヒエやアワなどの穀物にあわせてトチノミも食糧として大切だったことを教えてもらいました。トチノキが数百年間も巨木として残ったのも食糧として重要だったからです。

子どもたちが関心をもったのは、箕やフゴなど、生活用具です。「これ何に使う?」ということで、それぞれに用途を伝えました。囲炉裏の部屋には感動したようで、「ここはリビングルームだね、広くってこんなところいいな」と言ってくれる子どもさんもおられました。吉田さんが昭和38年まで電気がなくて灯りにも苦労したことなども伝えてくれました。

高時川を辿り、ダムの本体が建設される予定だった小原集落へ移動。ここには昔からの集落の命の水だった清水(しょうず)が残されていて、この水はそのまま飲めます。子どもたちもしょうずの水を躊躇なく飲んでくれました。そして清水の前で、元滋賀県自然環境保全課長としてトチノキ保全に全力をつくしてくれた水田有夏志さんが、琵琶湖水が1450万人の関西の人たちの水源であることを伝え、そして水田さんの案内で、トチノキ近くの森まで山歩きをしてもらいました。

丹生ダム建設が止まったのは、2006年に嘉田が滋賀県知事選挙でのマニフェストの約束がきっかけでした。そもそもこのダムの主要な建設理由が下流の大阪や兵庫県などの水道用水の補給用でした。1972年の琵琶湖総合開発の時に計画がはじまりました。ただ、その後、下流域の利水需要も減少し、そもそもの必要性がなくなったということで私自身、知事選挙のマニフェストにいれて、2008年に橋下徹さんが大阪府知事に就任してから、このダムの必要性について上下流で議論をして、2014年に国が建設中止を決定しました。

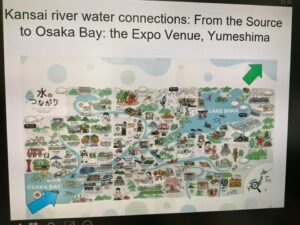

ダム建設費の3割は下流負担なので、たとえば1000億円のダムには下流は300億円の負担金が必要となります。橋下知事は当時国土交通省からの負担金請求を「ぼったくりバーの請求書」と言い、必要性の低いダム建設に大阪府民の税金を入れる事に抵抗なさいました。ダム問題の上下流連携がひとつのきっかけとなり、2010年には関西広域連合が成立し、今回の万博も「大阪・関西万博」となりました。そこでは「水のつながり絵図」が「関西パビリヨン」で表現されました。

ただ、すでにダム建設を前提に全村移転を決意してくださった皆さんには大変申し訳ないと私自身も心に刻み、吉田一郎さんが昔からの高時川流域の暮らしと自然を写真に写してくださっていたので、嘉田由紀子事務所も全面協力をして、写真集の編集・出版と、また地元での写真展示会を開催させてもらいました。2021年から2022年にかけてです。1995年に離村した皆さんも30年ぶりに懐かしい風景に触れて下さり、涙を流して喜んでくださいました。95歳のTさんは普段ほとんど言葉なく暮らしていたということですが、この写真展示会を見に来てくれて、「これKや!」「うちや!」と言葉を出して下さいました。暮らしと人の記憶は不思議な力があります。教えていただきました。

この夢洲の跡地利用に、琵琶湖源流からの樹木や水場をつくり、風の谷のナウシカのような、自然創生や自然再生ができないか、という発想も組み込んだ中で、「関西国際未来コンソーシアム」の構想を、アートローグの鈴木大輔さんたちが中心となってすすめてくれています。総合地球環境研究所所長の前京大総長の山極壽一さんたちもかかわってくれるということで、今後の展開を期待したいです。