10月30日(木)、アフリカ、マラウイ湖畔のチェンベ村から、1995年に私がはじめてマラウイ湖を訪問して以来、毎年現地で私たちの湖辺の地域社会研究をサポートしてくれたジョン・マテワレ君が日本各地での活動報告会の途中で東京へ来ることになり、都内での夕食・発表会で再会できました。2019年以来、6年ぶりの再会です。お世話をして下さったのはA-GOALというNPOの代表をしている岸卓巨さんと草苅康子さんたち、アフリカと日本をスポーツでつなぎ、持続可能な地域社会づくりをサポートしている皆さんです。10月31日。(2000文字、長いです。すみません)。

アフリカ南東部の国「マラウイ」。マラウイ湖国立公園内の村、チェンベ村で、A-GOALは2020年7月から農業支援を開始。コロナ渦で観光客を失ってしまったチェンベ村では若者たちが失業をして、暮らしに困っていました。そこでA-GOAL の草苅康子さんたちが、2022年には、新鮮なローカル料理の提供と共に、失業中の若者の職業訓練の場、地域の人々が集う場、そして、遠く離れた日本とも「温かい心」を通わせる場となる「食堂ZATHU」を開きました。日本からクラファンで200万円近くの支援も集まりました。

「食堂ZATHU」は、目の前の巨大なマラウイ湖からの新鮮な魚類と、湖辺で、自力で拓いた畑からのトマトや青菜のスープ、トウモロコシのシマ(トウモロコシの練り主食)などローカル食堂です。私が何よりも好きだったのは、カンパンゴ(サカサナマズの仲間)の燻製をトマトで炊き込んだスープとシマです。でも、カンパンゴはマラウイ湖では貴重な魚。その上、これも地元で貴重な薪を使っての燻製です。資源不足の中、「ごめんなさい」と謝りながらいただいていました。

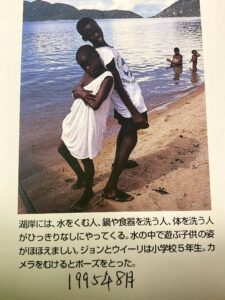

日本で琵琶湖研究をしながら、もともとアフリカ大好きで1971年にはじめてタンザニアの村住みをはじめた私自身が、再びアフリカに渡れたのは1995年です。二人の子育ても一段落して、子どもたちが「お母さん、もうアフリカへ戻ってもいいよ!」と言ってくれたからです。琵琶湖研究との比較をしたいと思いマラウイ湖を選びました。当時、琵琶湖博物館の建設準備でいっしょだった京大の川那部浩哉さんが地元マラウイの研究者を紹介してくれました。最初にチェンベ村にはいって、浜辺の少年ふたりに「洗濯の仕方教えてくれない」と声をかけました。それがジョン君とハリー君でした。その時の写真、今も大事に保存しています。

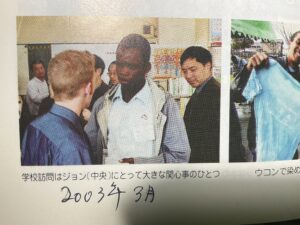

その後、遊磨正秀さんや佐藤哲さんといっしょに進めてきたJICA生態総合研究や、琵琶湖博物館とマラウイ大学の環境社会学的な共同研究、2001年以降は、京都精華大学の学生のアフリカ実習で、2006年に滋賀県知事に就任するまで毎年のようにチェンベ村に数週間ずつ滞在してきました。その間、ずっとチェワ語の通訳兼、地元の皆さんとのつなぎをしてくれたのがジョン君でした。

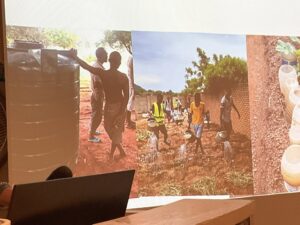

ジョン君が、マラウイ湖辺でやっていることは、家畜の糞や林の落ち葉などで肥料をつくり、土壌を豊かにして、同時に目の前の湖水や雨水を利用して、農作物をつくる、という地産地消の農業精神を実践したものでした。私自身、ジョン君に、「ゴミっていうモノはないよ。人間が不要と判断するからゴミはゴミになる。人間のし尿も、家畜の糞も肥料になるのだよ」と伝えてきて2003年に世界水フォーラムで日本に来た時には、ジョン君を琵琶湖畔の針江地区に連れていって、し尿を肥料にしている田中三五郎さんの家も案内しました。

またマラウイ湖辺のチェンベ村では、ゴミ拾いを遊びにしようと、拾ったゴミでサッカーボールをつくって大きさを競うイベントをしました。(真ん中にはエイズ対策に無料で配られていたコンドームを利用)もっとも大きなサッカーボールをつくった子どもにノートやペンなどのプレゼントをあげるというものです。このイベントの後、湖辺のゴミは一斉に消えました。そのような暮らしの中の「もったいない精神」を折りに触れてジョンに伝えてきました。今回、岸さんや草苅さんが、「嘉田さんの精神をジョンはしっかりと実践して、ゴミを活用する地域リーダーとして、マラウイ中で有名になっている」と言ってくれました。嘉田精神を受けついてくれてうれしいです。

今日もジョンが「嘉田ママはなんでもすぐにやろう!と言って実践することを見せてくれた。ぼくはそれをママから学んだ!」と言ってくれました。1995年にはじめて出会ってからまさに30年。日本のもったいない精神が、ジョンを通じて、マラウイ湖辺で活きています。ただ、チェンベ村で2005年につくったし尿を利用したエコトイレは、今は使われていないようです。し尿は今も語るのもタブーで、話題にしてはいけない、ましてはし尿を利用する農作物への文化的抵抗は今でも大変強いです。