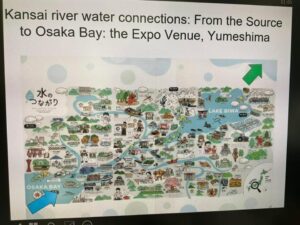

10月13日に「大阪・関西万博」が無事閉幕になりました。もともと「大阪万博」であったものが、関西広域連合という広域自治体が母体に参加することで関西全体として万博を受け止め、全体で2500万人を超える来場者になりました。大屋根リングにより象徴的に「多様でひとつ」という理念が表明されました。それぞれにご意見があると思いますが、私は琵琶湖・淀川水系という流域が上下流で連携をして関西全体の存在感を高めてきたと評価しています。具体的には関西バビリオンには二府四県それぞれの府県展示と並行して「水のつながり」として関西全体の展示パネルもつくられ、存在感を高めました。関西では1450万人が琵琶湖・淀川水を飲み水として運命共同体を構成しています。万博会場の蛇口の水は琵琶湖・淀川水系からです。同時に、夢洲の土地そのものは、上流二府四県からの焼却灰や建築廃材を受け止めてくれた場であり、上流の人間にとっては「感謝をするべき場所」です。そこで、水源地域から、最下流部の大阪湾埋め立て地の夢洲に感謝を伝えられるような「命のつながり」を贈ることができないかと発想し、琵琶湖水源の巨木を守り・育てる「トチノキ学ネットワーク」の湯本貴和代表、小松明美さん、飯田義彦さんをお誘いし、10月15日に、大阪湾岸の生物多様性保全地域を訪問してきました。少し長くなりますが、報告します。10月16日。(また長いです、2300文字 写真多数 記録目的です)。

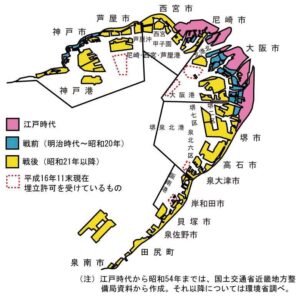

そもそも大阪湾は、縄文時代には奈良県から生駒山地をぬけて元大和川が流れ込み、東大阪あたりは湿地帯でした。江戸時代に大和川を堺方面に移して、放水路として今の大和川となります。大阪湾岸での干潟の干拓や埋め立ては江戸時代からはじまります。図に示してありますが、ピンクの部分が江戸時代、水色部分は戦前、黄色の部分は昭和21年以降です。この図は平成16年段階でまた夢洲のところは点線で囲まれていますが、平成後半に今の夢洲の土地が完成します。

今日訪問したのはまず堺市の「共生の森」という埋め立て地で、ここは昭和49年(1974年)から大阪府市が産業廃棄物の埋め立て処分を開始し、平成16年(2004年)埋め立て処分地の覆土が完成し、手前には工場などが立地しましたが、奥の海側には「共生の森」という植樹場所をつくり、「大阪自然環境保全協会」のメンバーが中心となってボランティアで自然再生の活動を始めています。また「企業の森」も指定し、地元企業が従業員の社会貢献活動として植樹活動をすすめています。「さあはじめよう大阪湾に森づくり」と看板が立てられた区画もあります。

また自然に地盤沈下をしたところもあり、そこは池のような状態で、カイツブリなどの野鳥も飛んできているということ。水辺ではヨシが自然に生えているところもあります。また植樹をせず草原を維持している場所もあります。植樹をして下草刈りをしているところではかなり巨大なエノキやヤマザクラが成長しています。それぞれの場所の地下構造がどうなっているのかデータがないので正確なことはいえませんが、湯本さんいわく、これら巨大なエノキなども意外と根っこは浅い、それゆえ台風などの大風には弱いということです。今回の訪問の目的である、トチノキについては、かつて植樹したことがあるようでしたが、残念ながら生息できていないということです。鳥が糞として運んでくる樹種も多く、またタヌキなどの小動物も多く、毎月観察会をすすめている「ネイチャー大阪」の皆さんの報告書が参考になります。

次に夢洲のとなりの「大阪南港野鳥園」を訪問しました。理事長の高田博さんたちがご案内下さいました。野鳥を愛する地元住民の皆さん「南港の野鳥を守る会」(1969年発足)の熱望が実り、シギ・チドリ類等の生息場所を確保するために、大阪市が国の補助金をうけて1983年に開園したという。万博開催地の夢洲の隣接地で、湿地の向こうには大屋根リングがみえます。理事長の高田博さんがご案内下さいましたが、ボランティアの皆さんが種別の飛来数を記録し、公表しています。シギ・チドリ類以外にもサギ、カイツブリ、カモ、タカ、カモメ、また植栽エリアの森部分にはハト、カワセミ、モズ、ツグミ、ウグイス、ヒタキなど飛来しています。

海の満ち引きにあわせて、海水が堤防下の水路から出入りするということで、海水、汽水、淡水、そして陸上の鳥類とその種類の多さはみごとです。東アジアからシベリアまで渡りのルートにもなっているようで、国際的にも重要な生息地となっています。夢洲も万博建設前には南港野鳥園並みの鳥類が生息していた、ということで今後の第三期以降の跡地利用では鳥類の生息環境の確保もしてほしい、という要望をいただきました。

さて、大阪湾岸の植生変遷の歴史などを聞き取りしたいと、大阪市立自然史博物館の佐久間大輔学芸課長さんに、午前中お時間をいただきました。8000年ほどまえの寒冷期には大阪湾岸にもトチノキの存在を示す花粉がでているようですが縄文時代以降は花粉が出土していないということ。今、温暖化も進み、大阪湾岸でのトチノキの植樹は困難だろうという意見をいただきました。夢洲の自然創生にむけてはどのような企画が望ましいのか、今後ともアドバイスをいただくことにしました。

今回、大阪湾岸の埋め立て地自然再生についてご案内いただきました、「NPO法人 共生の森」奥田喜代子さん、「夢洲生きもの調査グループ」加賀まゆみさん、「南港ウエットランドグループ」理事長の高田博さま、「ネイチャーおおさか」の栗谷至さま、藤本武嗣さま、武内亜矢さま、「日本野鳥の会大阪支部」の納家仁さま、「鉢ヶ峰の自然を守る会」の垣井清澄さま、皆さま、平日にもかかわらず、ご丁寧にご案内いただきありがとうございました。これをきっかけに、私たちも上下流連携の自然創生のあり方について、勉強させていただきます。