10月6日 中秋の名月の夕方、琵琶湖西岸の比良浜から、対岸の沖島の上に出た名月を愛でながら、橋板にススキをかざして湖上のムーンロードを楽しむ。浜辺にちょうどタイから来たという旅人の女性が月を見にきていたので、カメラのスイッチを押してもらう。タイでも月見は楽しむという。月見団子の代わりに乾燥中のトチノミをお供えしました。浜辺から家に戻ったとたん、6時半のNHKニュースで日本人がノーベル賞受賞のニュース!それも滋賀県長浜市出身の坂口志文さんという。滋賀県出身でははじめてのノーベル賞!!坂口さん、ご関係の皆さま、おめでとうございます!10月6日。(また2000文字です、長くてスミマセン)。

うれしいニュースを追いかける晩になりました。NHK大津局からのニュースでは、何とスウェーデンの委員会が名前を読みあげたとたん、「祝 ノーベル賞受賞 坂口志文君」という横断幕をもって人びとが集まっている!高校生時代の坂口さんの姿と同級生写真や校舎に祝い文字が吊り下げられた写真まではいり、ひとりずつが「ノーベル賞受賞祝坂口君」とい文字うちわをかざす。いつ頃から準備していたのだろう!と驚く。前評判が高かったということですね!世界各地の受賞歴がたくさん、日本国内では文化勲章まで受けておられた!

お兄さんの坂口偉作さんが「やっととれた、いちばん待ち焦がれていのは母だったろう。昨年105歳でなくなった。すぐ近くの寺に墓があるので、すぐに報告できます。”持続は力“です」とインタビューにこたえていました。またある同級生が「坂口はいつも寝ていた。先生のいうこと全部わかっていたんだろう。理科系だけでなく、文学にも詳しく、樋口一葉全集なんかも高校生で読み込んでいた。ふるさとに帰って皆で語り合いたい」とにこやかに語っておられました。

志文の名は、京都帝国大学文学部哲学科出身で西洋哲学に造詣の深かったお父さまが聖書から引用して命名したという。両親、兄は元高校教員で、お母さまの家系は江戸時代から続く医者の家系ということ。1951年1月生まれ、長浜市びわ南小学校、びわ中学校、お父さまが校長を務めていた滋賀県立長浜北高等学校を経て、京都大学医学部に入学、1976年に卒業したという。1983年には京大医学部で博士号を取得。私と同じ学年なので、あの学生運動激しい時代、同じキャンパスにおられ、また同じ時期に博士号の学位をとった同窓だと思うと余計に親近感がわきます。

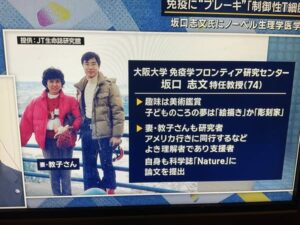

しかも坂口志文さんが生まれ育ったびわ町は、姉川と琵琶湖が出会う水辺の町で、長浜北高校へは自転車で通っていたらしい。大雪の冬は大変だったろうなと想像する。今日の記者会見をみていて、まず何よりも研究はひとりではできない、一緒にすすめた共同研究者や学生さんへの感謝の言葉、そして共同研究者への奥様への感謝の言葉をきいて、さすが滋賀ご出身の方だな、特に子ども時代から「おかげさまで」と観音さまなど仏さまの教えを今に受け継ぐ湖北らしいお人柄とお見受けしました。地元ひいきかしら?奥様とは名古屋での研究所時代に出会い、研究者同士で共著の論文もあるようで、おしどり研究者ご夫妻ですね。ほほえましいです。

大阪大学で記者会見の途中、石破総理からの電話が繋がったという。石破総理の祝いの言葉に対して、免疫学の知識が進み、ガン治療や花粉症などアレルギー問題に坂口さんたちが発見された「制御性T細胞」が医療技術として実装されるには20年はかかる、とこたえていました。そして基礎研究への研究費を、国として確保をしてほしい、と直接総理にお願いをしていました。京大でノーベル医学賞を受けた本庶祐さんも、受賞時に同じことを言っておられました。

2000年代初頭の小泉改革の時代に、国公立大学の法人化をすすめ、運営費交付金という大学の基礎的運営費を毎年けずりはじめ、今どこの大学も経営が大変です。そのしわ寄せは若い研究者の人件費減らしにいき、そもそも基礎研究者を5年任期という「任期付きポスト」に追い込むこと自体が問題です。2023年に「教育無償化を実現する会」を、前原誠司さんを代表として政党組織をつくり、今、日本維新の会でも、教育費や科学研究費の増強を訴えています。賞をとった時だけ大騒ぎするだけでなく、その基礎的な研究投資を続けることは国家としての責務です。これから発足する高石早苗政権がどう判断するか、注視していきたいです。(写真は、NHKTVからお借りしています)