10月5日(日)至福の日曜日でした。というのも今日は芸術家というか職人さんの人生を凝縮なさった精神世界の神髄に、それもお二人もの精神世界にふれることができたからです。写真家大西暢夫さんと工芸家の故山形満さんです。ご紹介します。2000文字です。また長くてスミマセン。

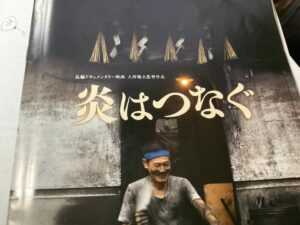

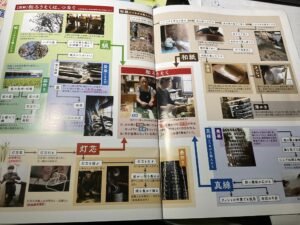

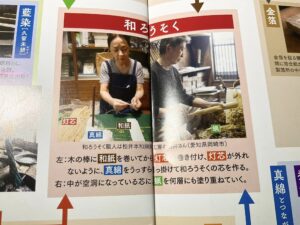

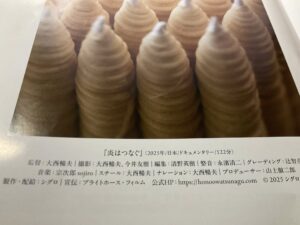

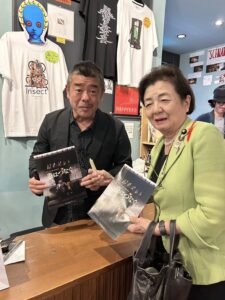

大西暢夫さん撮影・監督・解説の「炎はつなぐ」という2時間に及ぶドキュメンタリー映画を京都市の出町柳会館で見せていただきました。はじまりは大西さんご自身が和ろうそくづくりに15年前に出会った岡崎市の松井本和ろうそく工房という。和ろうそく一本の後ろに隠れている灯心用のイグサ、和紙、絹の真綿、そして和蝋燭の原料となるハゼの実ちぎり、という職人さんの世界を九州から東北まで、40人以上の手仕事の場を訪問。その世界が「捨てるものがなくすべて循環している」もったいない世界を発見。その15年にわたる取材を2時間の映画につくりあげたものです。映画を見せてもらった後の大西さんの語りは、大変な共感を呼ぶものでした。

語りの原点は、大西暢夫さんご自身の生まれ育ったふるさとで出逢った日本最大の徳山ダム(岐阜県揖斐川上流)建設です。ダムで水底に沈む運命の生活者の経験と意識。地域の自然に即して暮らしを成り立たせてきていた住民に突然ふりかかった巨大ダム建設。その苦難のプロセスの徹底的な聴き取り取材をして映画化した「水になった村」を2008年に発表。昭和43年生まれの大西さんにとっては大変な驚きとともに刺激的な大正時代生まれの地元住民の暮らしぶりでした。

トチノキからおちるトチノミを拾い、水晒しをしてトチモチにつくりあげるプロセス。マムシも捕獲して焼酎につけて、日常の薬に変える。自然の恵みに寄り添った暮らしを実践している大正時代の生活者の上に突然振り下ろされた巨大ダム建設。巨額の現金給付とひきかえに壊される自然に即した自然になじんだ暮らし。その逡巡の思いが写真集として、また映画として、大西暢夫さんは表現してきました。

その一つひとつの過程を追いながら、あらゆるものを再利用する日本の伝統工芸が、現代においてどのように息づいているのか俯瞰していく。大西さんは、私自身が今かかわっている九州の川辺川ダムや石木ダム地域にも過去30年以上前からかかわっておられます。そして、この映画の企画配信に深くかかわっている株式会社シグロ代表の山上徹二郎さんは、偶然にも、2020年7月の球磨川水害で被害をうけた人吉市大柿の住民当事者でもあります。大西さんは、山上さんと協力して、この11月以降、川辺川ダム問題にかかわる映画づくりを始めるということで、私たち自身も関わらせていただく約束をしました。

また故山形満さんは、滋賀県立大学の卒業生で上田洋平さんの教え子の山形蓮ちゃんのお父さんです。山形蓮ちゃんは、滋賀県東近江市永源寺町政所で伝統的なお茶づくりに、幼い子どもさんをかかえながら「茶レンジャー」として挑戦しています。蓮ちゃんのFBで、昨年急逝されたお父さまの作品展が京都市の仏光寺東洞院「玄想庵」で開催されているということを知り、本日訪問しました。

山形満さんは、島根県隠岐の島出身で、高校時代に黒田辰秋の工芸作品に感動し、入門し、6年間をすごし、その間に黒田さんの手法と精神に学んだということです。ただ表むきは多くを語らずもくもくと作品づくりに魂を注いだということ。これまでに個展などはあまり開いておらず、知り合いの丹波篠山市の柴田雅章さんが、2024年に和室のしつらえのギャラリー玄想庵で個展を開催したら、と提案していたところ急逝してしまったということ。今回は奥さまとお嬢さまが力をいれた「遺作展」となってしまったという。木つかいの作品それぞれの思いが込められていて、感動的な遺作展でした。お知らせいただいた蓮ちゃん、ありがとうございました。

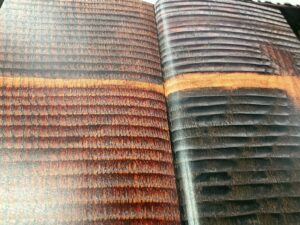

ギャラリー玄想庵さんは、紬の専門店の有限会社「社廣幸」さんの運営で、滋賀県秦荘町の湖東麻織物の製造、販売の拠点でもある金剛苑ともつながりが深い会社さんということ。近江商人の繊維系の会社つながりであり、ありがたいことです。

またさらに今日は、滋賀県野洲市住民で滋賀県の歴史、文化、自然、生活、すべての領域を我がものとして、写真撮影と取材をなさり数々の出版をしておられる辻村耕司さんと、出町柳でも仏光寺でもご一緒でした。滋賀県の文化的発信がこうして、京都でなされていること、改めて感謝です。