10月1日、衣替えの季節というのにまだまだ暑い!今日は、今年8月23日にオープンした「しがモック」という「木育施設」を訪問。「山と湖と人をつなぐしが木育」というコンセプトのもと滋賀県が企画、整備。県内で成長したびわ湖材を室内にふんだんに使い、山や琵琶湖といった滋賀県の地形をイメージした遊具を設置し、さらに、県内の木工家が製作したおもちゃや遊具もたくさん取り入れています。楽しく遊びながら学ぶ「しが木育」の場として皆さん、是非ご利用ください。10月2日。写真中心でご案内します。(1700文字)

訪問したのは水曜日の午前中ですが、よちよち歩きの乳幼児中心に、付き添いは母親が多いですが、中には2割くらいが父親、そして祖父母も1割ほどおられます。県の琵琶湖環境部びわ湖材利用係の西井洋平さんが案内下さいました。西井さんはもともと林業職として滋賀県職員になって下さったということで、木育担当を楽しんでおられることがわかります。環境学習で長いながいおつきあいのシマッチ、島川武治さんもここで働いてくれていて、旧交を温めることができました。管理責任の富田陽子さんとも運営上のご苦労などお話できてよかったです。

滋賀県では、木育を推進するため令和5年4月に『つなぐ「しが木育」指針』を策定しました。県内で取り組む木育を「しが木育」と呼び、「子どもから大人まであらゆる世代が、木とふれあい、木に学び、木と生活することにより、暮らしと森と琵琶湖とのつながりを理解し、豊かな心を育む取組」と定義しています。健康で快適な暮らし、「やまの健康」・「健康しが」の実現、滋賀の木づかいの文化や森川里湖のつながりの継承、がみっつの目的です。

入口には比叡山から切り出された樹齢265年の巨木スギ、元禄14年生まれと推測され、年輪に歴史が刻まれていて、木の成長に隠された人間の歴史の時間の重さを感じることができます。ここはどちらかというと大人向きです。また木組みのなりたちもわかりやすく、角かどの淵の処理なども、気づかいが活きています。大阪・関西万博の木製リングとも共通の日本の技術です。このあたりの技術的背景も西井さんが解説下さいました。

木組みのジャングルジムをのぼって、おりて、すべって動きまわる子どもたちをみていると、心から楽しんでいることがわかります。それも裸足で、肌で、木の感触を楽しんでいることもわかります。裸足ですべり台を下からのぼっていく姿は、頼もしいです。また比良山を模した木の山から、琵琶湖を模した、木のたまごプール。ひとつずつのたまごには、木の種類を記したものも隠されています。木のプールに入り込んで、ここも体丸ごとふれることができます。大津市が浜大津につくっている「ゆめっこ」が木のたまごの先駆的場です。

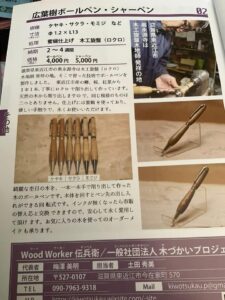

私自身、琵琶湖流域に関心をもってもらうための森林政策のマーケットインとして、木育を県政の中に取り入れようと知事二期目、2010年頃内部で提案をはじめましたが、なかなか担当の共感が得られませんでした。15年前です。そこで、森林政策に力をいれていた多賀町の久保町長に呼びかけて、木地師さんに頼んで「お食い初めセット」をつくり、町内で生まれた子どもさんに「ウッドファースト」として贈ったらと提案しました。多賀町では今、定着しているようで、県が作っているびわ湖材活用の木製品カタログにもはいっています。このカタログ、大変充実していますが、あとひとつ紹介したいのが、木地師が手作りの広葉樹のボールペンです。ちょっとお高いですが、滋賀らしい心をこめたプレゼントとして喜ばれると思います。

そして滋賀県内にそれぞれの分野での職人さんが育ち、ビジネスとして成立していくことも大切な地場産業育成となります。これまでに知り合いの方の作品もたくさんありました。

入場料は大人500円、小学校以下250円と少し高い感じがするかもしれませんが、年間パスポートは大人1000円、子ども500円でお得です。入口で出会ったお母さんも、年間パスポート活用しています、と言っていました。近くの駐車場も無料で、大小多様な樹木の森と芝生に囲まれた公園の散歩も気持ちがいいです。公園の維持管理している皆さんに感謝です。