2025年9月17日、Kyoto International School の中学年生75名の生徒さんに、かねてから知り合いの友人から「琵琶湖の話をしてほしい」という依頼を受け、講演と対話の場に参加させていただきました。KISでは毎年生徒同士の「チームビルディング(仲間意識の強化)」のために遠隔地での指導を行ってきたが、せっかく近くに琵琶湖があるので、ということで大津市北部のオーパルでカヤックや、いかだづくりなど水辺活動プログラムを導入したということ。その関連で、宿泊の大津グランドホテルで琵琶湖の話をしてほしいという依頼を受けました。(また長いです。1800文字)。

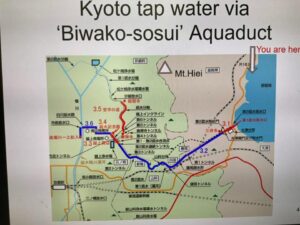

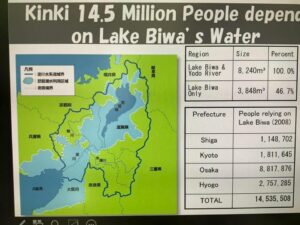

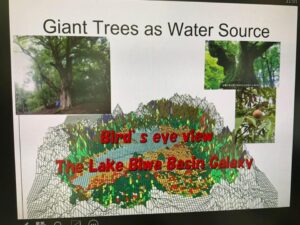

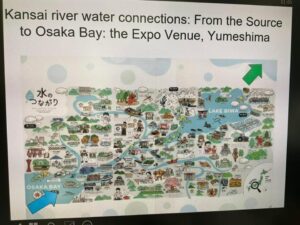

全体のタイトルは「Think Beyond the Tap water― Lake Biwa and Mt. Hiei ―」としました。蛇口の向こうについて考えてみよう!と呼びかけまず京都と琵琶湖をつなぐ琵琶湖疏水について話をし、京都市民の水道の水は100%琵琶湖から、と呼びかけました。次にそれぞれの住まいを尋ねました。京都府下、大阪市内、大阪府下、神戸市内や兵庫県内はいませんでしたが、75名ほぼすべてが琵琶湖水供給地域に住んでいることが判明。

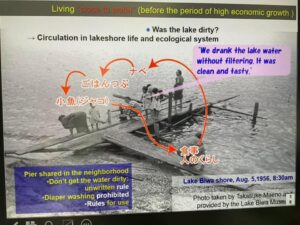

私自身は、天気のよい日には琵琶湖に出て琵琶湖水を直接飲んで、湖の神さまの薬師如来さまに皆さんの幸せを祈っていると説明。二日目は比叡山延暦寺を訪問する、ということだったので、延暦寺の本尊の薬師如来さまは琵琶湖の水神さまであり、琵琶湖からあがる朝日に照らされて、薬師如来さまはいっそう力を発揮してくれるという言われがあることも紹介。はたして、この水神さま、という考え方がどこまで通じたかは不明ですが・・・。

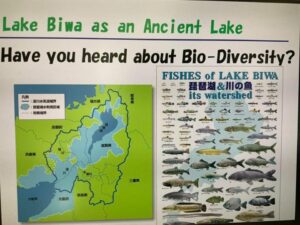

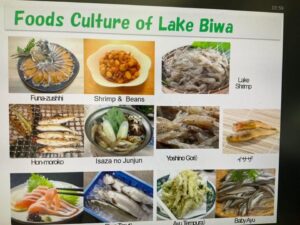

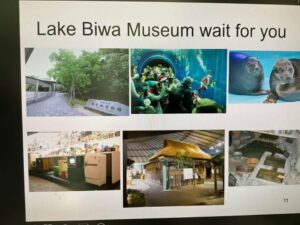

その後、琵琶湖の多面的役割、古代湖として固有種の魚も多くて、その魚食も大切な文化であることを話しました。ここで「Have you heard about Bio-Diversity?」と生物多様性について知っているか尋ねたところ、コスタリカからきている生徒さんが、すぐに手をあげて、「私の国は生物多様性で有名だ」と言ってくれました。そこで、同時に「コスタリカには軍隊もなくて、とっても平和な国ですよね」と加えたら「そうだ!」と皆に誇らしげに語ってくれました。

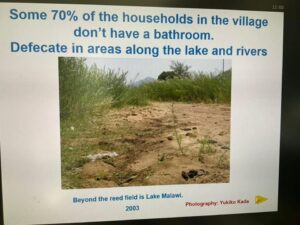

また日本では昭和30年代に水道がはいるまで、人間のし尿は便所で集めて田畑の肥料になったこと。アフリカでは、今も水道もないけど、し尿を水辺にそのまま放置するので、子どもが水系伝染病になって死亡率高いことなども伝えました。2020年の世界地図を示し、4人に1人の人が安全な水を飲めないこと、2人に1人が安全なトイレがないこと。特にアフリカではたとえば、私が調査をしていたマラウィ湖辺の村では7割の家にトイレがなくて、皆、浜辺のヨシの影などで排尿、排便をすること。

これは肥料になる糞尿をみすみす捨てていて伝染病の源にもなってしまい、その上、農業用の化学肥料はとっても高くて、昔の日本のように人間の糞尿を肥料に使えるような「エコトイレ」をアフリカの村でつくってきたことなど、紹介しました。

最後に万博に行ったことがある人?と手をあげてもらったらかなりの子どもたちが手を挙げてくれた。その中の生徒さんに「何が感動的だったか?」尋ねた。国の名前をいろいろあげてくれた生徒さん、またリングの上を歩いたよかったという生徒さんもいた。そこで、そもそもあそこは関西の人たちのゴミを集めてつくった島なので、これから島を再生するために、水源の森のタネを植えて、森をつくろうという計画がある、風の谷のナウシカの物語りにならって、「夢洲ナウシカ計画」といいます。これに協力してくれますか?と尋ねたら多くの生徒さんが手をあげてくれた。

講演が終わってから、カナダから来たという女子生徒さんが「夢洲の森づくりに何か協力したい。ファンドなどはどうするのか?」と尋ねてくれた。私はファンドは大人が確保するから、是非ともトチノキのタネを芽出ししてそれを育て、夢洲に植える、そんな活動に協力してください、とお願いしました。

全体的感想としては、何よりもいずれの質問にも多くの生徒さんが手をあげて、嬉々として自分の考えを述べてくれることが印象的でした。探求と対話を重視する教育方針がしっかり生きています。知識偏重型の日本の教育とのちがいを改めて感じるミニ講演でした。日々、友達が異国文化を担っていて、言葉も多様、考え方も多様、そのような学校の皆さんに、生きる上で何よりも必須の水の問題に関心をもってもらったら幸いです。