「全国トチノキ学ネットワーク第二回鳥取大会」報告(その2)

9月14日に続いて、15日(智頭町での芦津トチノキ天然林訪問)について、詳しく報告いたします。40名ほどの会員が、元鳥取大学の山本福壽さんや、金沢大学の手代木さん、九州大学の伊藤さんの研究者に加えて、地元の智頭町大字芦津財産区区議会議長の武田利典さんたちにご案内いただきました。一言で感動のトチノキ天然林!!これまで各地のトチノキ林を訪問しましたが、根元から湧き水がわき、谷筋には今落ちたばかりの光輝くトチノミがごろごろ!!(また長いです、すみません、2000文字)。

智頭町芦津地区は81世帯180人が居住。芦津には国有林と財産区林がそれぞれに1300ヘクタールほどあるが、明治時代以降の山林の国有化圧力の中でよくぞここまで守ってこられました。財産区林のなかで天然林は682ヘクタール、人工林は588ヘクタール。財産区議長の武田さんに聴くと、トチノミが重要な食料だったので、集落の共有で守ってきたのではないかということです。昭和13年当時の記録では、トチノミは当時からすでに自家消費以外に換金作物として地域で流通していたということ。今もあく抜きをしたトチが道の駅で、1キロ4000円ほどで販売されているという。

共有林の中の人工林のスギ、ヒノキ林も自伐型林業を推進しており、若手グループもいるということ(2020年、2022年に今は亡き家中茂さんにご案内いただきました。八代市のつる詳子さんたちも2022年に智頭林業を訪問して感動しておられました)。鳥取大学だけでなく鳥取県の林業政策としても、自伐型林業を推奨しているようで、まさに全国のモデル林業をすすめておられます。

さて財産区でのトチノキ天然林ですが、トチノミ拾いは特に「口明け」のような集落でのきまりごとはなく昔からそれぞれの拾い場をもっていて1人で何百キロもひろい集めて水さらしをして換金、あるいは自家用に食したということ。ただし、今も入口のところには「芦津財産区・芦津部落」の名で「告・倉谷奥地内の栃拾い。及び山菜等の採取を禁止す」と告知看板があります。つまり集落成員以外はトチノミも山菜も採取は禁止ということです。今回も地元の皆さんが案内してくれたので私たちよそ者でしたが、トチノミ拾いを許可いただきました。

武田さんも自分の家ではトチノミ拾いはしてこなかったけどお正月にはトチノミのお雑煮で、これはおいしかったし子ども心にも楽しみだったという。トチノミはいわば芦津では「ハレの食」でもあったようです。奥山にひっそりとあるのではなく、人びとの営みと密接にかかわりながら、芦津のトチノキは集落の共有林(財産区林)として「文化的景観」として「守り」をされてきたことがわかります。

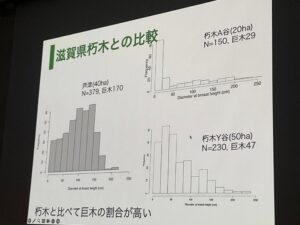

さて、芦津のトチノキはそのサイズや本数も不明だったのですが、2022年から九州大学の藤岡さんが代表の科学研究費で、金沢大学の手代木さん、九州大学の伊藤さんたちが丁寧な調査をしてくれました。サイズ別の分布図は見事です。朽木谷よりも密集していて、それに巨木が多いということ。地図とグラフを示します。40ヘクタールの調査区で379個体、巨木が170本、中径木が125本、小径木が84本で、生育トチノキの45%が巨木ということで、朽木と比べて巨木の割合が高いということです。

水が湧く谷筋をのぼるのは滑るし、巨木や倒木の間をぬってあがる、大変な苦労でしたが、まさに谷からわいてくる水は水温12度くらい、そのまま手ですくってのめます。チョロチョロと岩の間から湧き出る水に思わず口をつける。おいしい!この水滴の一滴いってきが沢水となり川となって海にそそぐ。当たり前といいながら、やはり稀有な自然のいとなみ、大地の宝です。水中にしずむトチノミも美しい。おもわず感動の声! ヤマシャクヤクの黒と赤の実も、京都府立大学学生の太郎さんが教えてくれました。太郎さんは山の先生です。

帰路には「みたき園」の経営者の元智頭町長、寺谷誠一郎さんご夫妻に再会。お互いに元気に出会えたことを喜ぶ。寺谷さんは「お待たせしました。いよいよ田舎の出番です!」と田舎の観光化カリスマとして全国にその活動が展開され、田舎の救世主でもあります。奥様も「夫が大好きだから50年以上ついてきました!」とのろけていました。今はお譲さんが後継者として経営にはいっておられます。みたき園にはトチモチも販売されています。

また寺谷さんが町長になった時に、日本の5大山林王と言われた元貴族院議員の石谷家の住宅を「この家を出ていってください。町の名所にします」と直接交渉したというまさに物語り付の石谷家を最後に滋賀組で訪問しました。子林さん、北川さん、太郎さん、それぞれに林業や木材利用に関心をもつ立場から、まさに感動、かんどうの住宅でした。