「全国トチノキ学ネットワーク第二回鳥取大会」報告(その1)。上記の大会が、9月14日(鳥取市内での発表大会)、15日(智頭町での芦津トチノキ天然林訪問)、大変内容の濃い大会でした。14日の発表大会と15日の智頭町の天然林見学の二回にわけて写真中心に報告させていただきます。ご準備いただきました山本福壽「智頭の山人塾塾長」さまはじめ、鳥取大学林学関係の皆さま、ご講演いただきました大住克博鳥取大学名誉教授さま、後援いただきました「とっとり県民参加の森づくり推進事業」関係の皆さまに感謝申し上げます。昨日のトチノキ天然林訪問、湧水湧き出す急峻な谷筋を、トチノミ拾いをしながら杖にすがり挑戦で、今日は肩が痛い!!9月16日。(長いです、スミマセン、2600文字)。

まず、はじめにこのネットワークの過去3年にわたる経緯を解説させていただきます。

2022年11月23日に滋賀県自然環境保全課がトチノキ保全住民団体に呼び掛けた「トチノキサミット」からはじまり、2023年5月20日、21日には滋賀県長浜市旧余呉町で「全国トチノキ学ネットワーク準備会」が開催されました。そこでは、湯本貴和京大名誉教授が基調講演で「今、なぜトチノキネットワークなのか?」と題して、奥山の自然生態学的エビデンスに加えて、森林とともにくらす生活世界の生業文化を解説し、今の時代に必要なトチノキ学ネットワークのねらいを次のようにまとめてくださいました。

この会は、トチノキと人びとのつながりの再生をめざして、「研究者」「住民」「行政」の三者が結集することにより、トチノキを象徴とする山村地域の価値と可能性を総合的に考察し、学術的な知見を持ち寄りつつ、自然生態系、山村生活文化、高齢化社会、次世代育成などの連動する事象に対して、課題を共有し、学び合いを深め、課題解決をめざすためのネットワークを拘置することを目的とする。

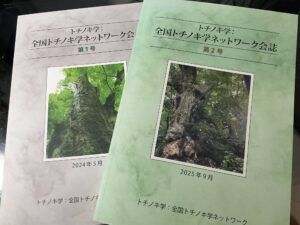

この準備会では上記の湯本貴和さんの基調講演1に続いて、東北大学名誉教授の中静透さんの基調講演2「日本の冷温帯落葉広葉樹とトチノキ」、吉田正人筑波大学教授の基調講演3「国際的な自然保護との関係」に加えて、「トチノキ講演会」として、筑波大学准教授の飯田義彦さんの「ネイチャーポジティブ時代のトチノキ林保全」、津田塾大学准教授の八塚春名さんの「トチノミを利用した食文化」の講演もいただきました。また一般講演も9組の発表があり、準備会の模様は、『トチノキ学:全国トチノキ学ネットワーク会誌(第一号)』として2024年5月に印刷物として出版されました。

またこの準備会では、トチノキ学ネットワークの組織的大枠の話し合いも行い、湯本貴和さんと、「すみつなぐ高時川」の子林葉さんを共同代表として選出しました。また事務局長には飯田義彦さん、会計に小松明美さん、理事に大崎壮己さんほか各地の代表者合計10名にはいっていただき、幹事として水田有夏志さん、八塚春名さん、顧問として嘉田由紀子がきまりました。

2024年5月18日、19日には「全国トチノキ学ネットワーク第一回長浜大会」が初日の9題の一般講演と、(株)モンベルの辰野勇会長による記念講演「夢と冒険 モンベル7つのミッション」が開催され、二日目には木之本・余呉のトチノキ巨木林見学とあわせて小原かごづくりの文化的コースも開催されました。第一回大会の記録は、『トチノキ学:全国トチノキ学ネットワーク会誌(第二号)』として2025年9月15日に印刷物として出版されました。

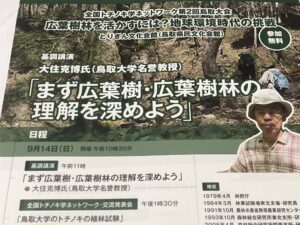

9月14日の鳥取大会の初日は、大住克博さんの「まず広葉樹・広葉樹林の理解を深めよう」として、日本各地の林業試験場や森林総合研究所の現場で、広葉樹の生産から流通、利用まで幅広い研究をしてきた中で、歴史的に広葉樹は建築や生活上も多様な役割を果たしてきた。しかし近代化の中で林業経営としてはフランス型の広葉樹経営はなりたたず、ドイツ林業の伝統に強く影響され、スギ・ヒノキ重視の針葉樹林業経営が主軸となってきたが、それも公共的な税金投入ぬきに成り立ちにくい産業であり、林業は災害対策、国土保全、など多面的機能を重視せざるをえないと結論下さいました。

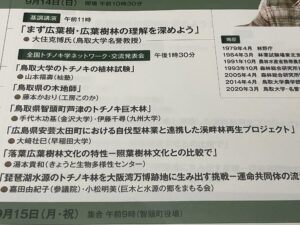

一般講演では、山本福壽さん「鳥取大学のトチノキ植林試験」、木地師の藤本かおりさん「鳥取県の木地師」、金沢大学の手代木巧基さん、九州大学の伊藤千尋さんの「鳥取県智頭町芦津のトチノキ巨木林」、早稲田大学の大崎壮己さんの「広島県秋太田町における自伐側林業と連携した渓畔林再生プロジェクト」、京都生物多様性センターの湯本貴和さんの「落葉広葉樹林文化の特性―落葉樹林文化との比較で」、それぞれに地域別のトチノキ保全と活用の実態など大変ワクワクする講演が多かったです。

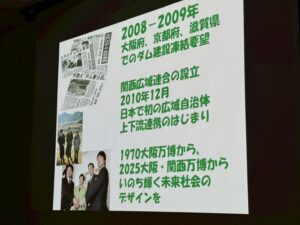

最後に嘉田由紀子・小松明美の連名で「琵琶湖水源のトチノキ林を大阪湾万博跡地に生み出す挑戦―運命共同体の流域連携の見える化」でした。少し詳しく解説します。このテーマの背景には2000年代からはじまった琵琶湖淀川水系の上下流連携があります。上流部滋賀県に国が計画していた治水ダムの効果が過大に下流府県に伝えられ計画が進む元、嘉田は2006年に知事選挙に当選をして、ダムの効果を冷静に科学的に検証する立場から大阪府・京都府と連携をしてダム凍結・中止政策をすすめ、その流れの延長で2010年に関西広域連合が発足しました。ダム凍結・中止政策の背景には水源の生態系保全がありました。

今回の大阪湾での大阪・関西万博では、開催地の夢洲は、上流2府4県165自治体の焼却灰を受け止めてくれたいわゆる廃棄物処分地でありそこからのガス噴出など社会的批判が強まる中で、ここは上流から下流に感謝をする、という上下流連携の必要性を強く感じました。「腐海に生物の息吹を再生する」という「風の谷のナウシカ」の発想にならって、夢洲に水源の巨木林から緑のタネを子どもたちに集めてもらって下流に植え、育てる提案をしようという内容です。「いのち輝く未来社会のデザイン」という万博の理念にも通じる提案です。

ただし、トチノミは、トチが30年以上たたないと稔らないと言われていたので、小松さんと私たちふたりとも到底、そんな長生きできないので、と言いながら、ただ、小松さんの友人のトチノキは13年で実をつけた、という例もあり、今後、専門家に検討してほしい、と宿題をださせていただきました。

そもそも大阪湾岸でトチノキが育つのか、縄文時代、トチノミが主食であった時代の大阪湾岸の「古植生」のデータがほしい、とこれから研究をしていきます。また皆さんのご意見を聴かせてください。トチノキ以外にも源流の森からの樹種は今後研究をしていきます。