2025年8月27日、琵琶湖尽くしの感動の一日でした!!子どもたちから研究者、行政関係者、幅広い人たちが、「みんなのBIWAKO会議」に結集!!びわ湖ホールに300名ほどが集まり丸一日,活動発表,報告をしあいました。1984年8月24日に滋賀県が世界に先駆けて始めた「世界湖沼会議」が40回を迎えるにあたり、そのはじまった8月27日を、「世界湖沼の日」として昨年国連で指定してもらい、世界中の湖沼を抱える国や地域で並行して、湖と人間の共生に向けての多様な運動が広がり始めました。8月28日。(また長いです、すみません、写真をお楽しみください)。

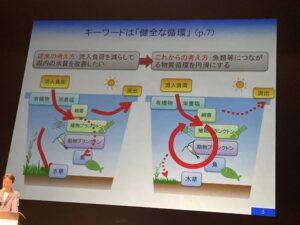

全体進行をになっていただいた川本勇さん、佐藤裕一さん、三和伸彦さん、そして個別発表、パネル展示をしていただいた30組の皆さん、ありがとうございました。私自身は今,特に温暖化の中でのアユやビワマスなど、冷温帯の琵琶湖の魚の生息状態が大変心配です。平均気温が二度上がったらアユやビワマスなどの生存条件がどうなるの?国立環境研究所琵琶湖分室の分室長の馬渕浩司さんが琵琶湖のアユの生息条件の悪化、また佐藤祐一研究員が気象条件が変わる中での湖内の食物連鎖の模様をまとめてくれました。

お二人とも、人間社会としてほとんどうつ手がない、と言われる、、、。中村さん、駒井さん、、、不漁に苦しむ漁師さんの顔が浮かび、つらいです。秋に大型台風が来てくれると河川水が増え,水温も下がり、産卵条件が改善してくれるかと。台風被害にももちろん留意が必要です。

国際的に決められたSDGs17項目に対して、琵琶湖では、マザーレークゴールズ(MLGs)として13のゴールをとりだし、個別目標の達成状況を専門家を中心に判断してもらうとともに、各ゴール間の関係性や俯瞰的な評価にも重きを置いています。これこそ、「湖と人間社会の関係性の総体」をもとめてきた、 1982年設立の琵琶湖研究所発足以来のテーマです。MLGsは2015年から毎年追跡し、今年で足掛け10年、佐藤祐一さんを中心によくぞ続けてくださいました。今年の総合評価は、「水質」「水辺の美しさ」「温室効果ガス削減」は改善ですが残りの指標は横ばいかマイナスです。

午後のパネルディスカッションで、株式会社日吉の村田さんが、「1984年の世界湖沼会議に参加した人?」と会場に呼びかけて、結果は村田さんと私だけだったので、少し当時のことを思い起こしながら語らせていただきます。

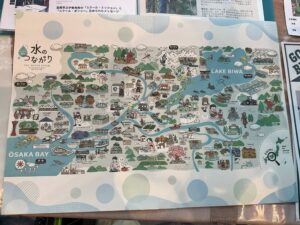

1977年に琵琶湖に淡水赤潮が大量に発生し、滋賀県中大騒ぎになりました。そこで当時の武村知事が住民の皆さんと一緒に、赤潮の大きな原因物質であるリンや窒素などの栄養分の琵琶湖への流入を規制する「富栄養化防止条例」を1979 年に制定。この条例には、工場・事業所に窒素やりんの排水基準を適用しただけでなく、リンを含む合成洗剤の使用・販売の禁止、農業での肥料の適正使用、家畜のふん尿の適正処理なども盛りこまれています。つまり陸上部の全ての活動規制が琵琶湖の赤潮対策に必要となりました。毒物ではない、生物にとって必須の物質規制は日本でははじめて、国際的にも先駆的な条例でした。

1980年7月1日から条例は施行されましたが、住民や企業者、農業者などすべての人たちの活動がどう水質汚濁にかかわっているのか、それも水質だけでなく、魚の生態系や、人びとの暮らしぶりも関わってきます。そこで武村知事の肝入りで「滋賀県琵琶湖研究所」が1982年4月に発足しました。生態学の大御所の吉良竜夫さんが所長で、水質化学、生態学、物理学など自然系の研究者にくわえて、経済学や、私のような社会学も採用されました。つまり今でいう文理連携の学際的研究所です。

あれは1982年の2-3月頃だったと思うが、琵琶湖研究所準備室に武村知事がひょっこり現れ「湖沼保全を目指した国際会議をしたい」と言ってきました。吉良所長は国際会議は慣れっこでした。また倉田さんなどシニアメンバーも慣れていました。最年少の私も留学経験や海外調査経験から抵抗なく、比較的簡単にその気になりました。そして、研究者、行政だけでなく、住民という主体も入れる必要があると私は強く主張しました。当時、一自治体が国際会議を主催するのはけしからんと外務省から横やりが入ったということでしたが、開会式の大津市民会館には当時の皇太子殿下、同妃殿下もご参加で、大変注目を浴びました。

またこの第一回会議には、国連環境会議のトルバ事務局長も参加され、その後の継続的な国際展開につながりました。当時この国際的展開活動は小谷さんという県職員が頑張っておられ、地方自治体でもその気になったら国際的活動が可能だ、というモデルを見せてもらいました。この後、国際湖沼環境委員会(ILEC)も開設され、90年代に開館した琵琶湖博物館のとなりに恒常的建物もできました。

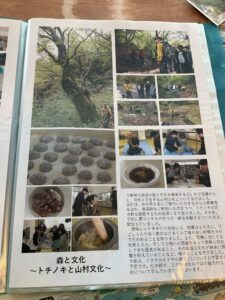

1982年から本格始まった琵琶湖研究所では、琵琶湖とその集水域の科学的、社会学的調査をしながら、私自身は『湖は人びとの心を映す鏡 」という意識で、琵琶湖辺の水辺の暮らしでの水遣い、漁業、農業、水害対応など、住民目線での生活環境主義という研究手法を提案してきました。その当時、水田にはさかなが産卵でたくさん入り混んでいることを発見し、今でいう魚のゆりかご水田の実態も調査、記録化しました。

40年前の問題提起が色褪せることなく続いている,ということはそれだけ問題解決が難しく出口が見えにくいということなのでしょうか?それに40年前に見えていなかったのが、地球温暖化の問題です。滋賀県としても,また日本全体としても具体策の効果が上がりにくい温暖化対策,,、、森林保全や生物多様性保全など、出来るところから進めていきましょう!!