8月20日(水)、朝から次男と高校一年生の孫娘と、大阪・関西万博を訪問しました。大津駅でまちあわせて大阪駅、環状線で弁天町乗り換えで夢洲へ。朝からかんかん照りの中、夢洲駅をおりてからまず東口ゲートまで並ぶところから暑い!!幼い子ども連れの親子さんなど、大変そう。息子が日傘をもっていなかったのですが、無料傘を貸してくれました。特に予約をしていなかったので、夕方まで10ケ国ほど訪問して、最後は大屋根リング上での散歩は大満足のようでした。短く報告します。8月21日(1400文字、また長いです)。

全く予約をしていなかったので、ネットで待ち時間をチェックして、少ないところから訪問。まずはマレーシア館、竹製の壁面も丁寧につくっていて、これを半年で壊すのはもったいないね、と話ながら中にはいる。日常の食事展示が多く、孫は盛んに食事場面を写す。麺類も米粉などが多く、小麦が少ないということなど会話。シンガポールに行った時、朝から晩まで、三食に何を食べるかが地元の人たちの日々の最大関心であることを伝える。

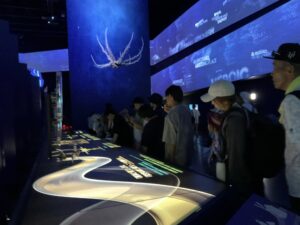

コモンズ館では、ウガンダやマラウイなど、私自身が今まで訪問調査したことがあるアフリカの国を探して訪問。孫は特に紅茶やコーヒーなど、これらの国でも食べ物への関心が高い。マラウィ館では、マラウイ湖でのシクリッドという青や黄色の魚が有名だが、展示には含まれていなかった。ポルトガル館は私たちが日常使っている言葉、天ぷら、シャボン、コップなどが元々ポルトガル語であること、また海と人間のかかわりについて大型映像は、内容といい、技術といい大変な迫力があり、感動でした。

スペイン館は階段状の大型建物で、入口の映像は、まるで千手観音さんのような連続映像が印象的でした。ここも内部は大型映像で、スペインが大航海時代、いかに海の世界に出ていったか、水に囲まれてきたスペインの歴史と日本の関係も展示。地球儀の前には、撮影上が独自にしつらえられたいます。最後には、絵ハガキでスペイン各地の暮らし景観を展示。スペインの白ワインを入手。

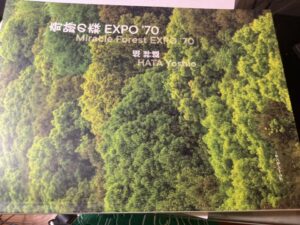

「静けさの森」の中で、もっていったおにぎりなどで昼食。都市計画プランナーの忽那裕樹さんが中心となって70年万博の吹田の「奇跡の森」(畑祥雄さんが写真集出版)から700本ほど、また鶴見緑地からも数百本の樹木を移動してきたという。真ん中の水面にはアメンボやトンボがいる。どこから飛んできたのだろう。次男も、「この森はオオバコやナデシコ、キキョウなど、日常的な日本の野生種をうまく植えこんでいるね」と感心していました。

今回の大変な猛暑の中で、「大屋根リング」の意味と価値が改めて理解できました。建設時予算がかかる、と国会審議でも批判が出ていましたが、この暑い中、十分に日陰や休憩所になっています。各国の建物は大変な行列だし、大屋根リングがなければ、皆さんどこで日陰を確保して休憩したか、改めて大屋根リングの価値を発見。また風道をつくってくれていて涼しいです。大屋根リングの上も、六甲山系から生駒山系まで見事な風景です。草花も丁寧に植えられ、芝生で腰かけて遠景を眺められる場所も快適です。

今回、「命かがやく未来社会のデザイン」という大阪・関西万博の基本思想をどうやって、跡地の活用に活かしていったらいいのか、いろいろ議論のネタを集めました。10月13日の閉場まであと2ケ月弱です。1970年万博の跡につくられた「奇跡の森」からつながっている「静けさの森」については是非とも残してほしいと思います。あわせて、夢洲はもともと関西2府4県の廃棄物処分場であった埋め立て地です。「風の谷のナウシカ」のように腐海を再生して、この土地を緑一杯にしを育てられるといいねと夢物語のように語っています。