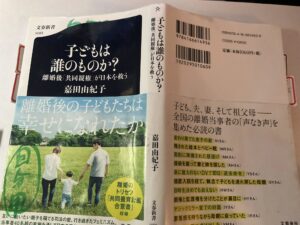

5月24日(土)、琵琶湖畔の比良浜で「嘉田由紀子・国政報告茶話会」を開催。5月20日に出版された『子どもは誰のものか?離婚後「共同親権」が日本を救う』(文藝春秋)の出版記念をかねて、たとえ親の離婚に直面しても、日本の子どもの幸せづくりに貢献できるよう民法改正と水害対策に政治生命をかけてきた嘉田由紀子の茶話会。東京、神奈川県から愛知県、富山県、滋賀県、兵庫県、そして宮崎県からも子どもに会えない当事者の皆さんが集合。そこに、私の環境学・水害問題にかかわる自然派の皆さんも集合!不思議な取り合わせの茶話会となりました。しかし、主催者の心がけが悪いことこの上ない!大雨、大風、寒さ、急遽テントばりのところで、結果として、水害被害への対応と夫婦の危機への対応、というふたつの課題の原理に共通項を発見!!5月24日。(1200文字)

遠方からおこしの皆さんありがとうございました。天の神さまには勝てません!次は夏の琵琶湖で子どもたちといっしょに魚つかみと橋板からの飛び込み遊びをしましょう!『子どもは誰のものか?離婚後「共同親権」が日本を救う』の「おわりに」にこう書きました。

ーーーー

私は自然災害、とりわけ水害の研究者でもある。連れ去りや引き離しというのは、川の水位があがってきている中、わざわざ自分で堤防を決壊させてしまうようなものだ。自分も危機に晒し、周囲を洪水に巻き込み、命を落とす人までだしかねないのだ。リバーとライバルは同じ語源から生まれた。川の水をめぐって上流と下流、右岸と左岸で、人間たちは古くから張り合い、対立をしてきた証だが、男と女、父と母はライバルではない。

気候変動で激甚災害が頻発する時代にあって、災害研究の分野で注目され始めているのが「レジリエンス」という概念である。適応力と復元力のことだ。「システムが継続的に変化し適応していく能力」などと定義されることもある。これまでコンクリートでうち固めれば自然災害にも抗することができるとしてきたが、度重なる激甚災害で、その考えがもろくも崩れ去った。そこで、災害研究は人間社会にもともとあった適応力と復元力に関心が集まるようになったのだ。(中略)。それが(嘉田が主張する)流域治水の原点だ。

ーーーー

茶話会には、嘉田由紀子が参議院議員として、全国比例区にまわる、そのあとの滋賀県選挙区に手をあげてくれている「おかや京佑さん」も参加くださいました。彼はもともと法学部なので、離婚後共同親権問題にも参加者の皆さんからの質問に鋭く回答してくれていました。おひとりずつがかかえる問題、それぞれに受け止めさせていただき、今後の希望をもちましょう、と皆で心合わせをしました。来年の改正民法の施行にむけて、力をあわせ誓いあう茶話会となりました。あなたひとりじゃない、みんな仲間!だからこそ、民法改正の実効性を高めましょう!

我が家の庭のホタルブクロも花が開きはしめました。

今年は早いです。そろそろホタルの姿も!