5月6日、愛媛県肱川(ひじかわ)での治水を考える会合に、元国土交通省の宮本博司さんと一緒に講演に伺いました。題して「いのちを守る肱川治水対策―みんなで考えよう!これからの治水」です。愛媛新聞の記事が内容をわかりやすく伝えてくれています。引用させていただきます。5月5日に東京渋谷でのオレンジパレードを終わってからすぐに飛行機で松山へ、また飛行機で東京へ帰りました。6日の講演会内容、ちょっと長いですが報告させていただきます(2000文字)。5月7日

肱川では、2018年7月の西日本豪雨の時、上流部の野村ダムの緊急放流でダム直下の町、野村町で5名の方がたが、「ダム津波」に巻き込まれて自宅や車中で溺死・・・・その下の鹿野川ダムの緊急放流でも3名が巻き込まれ、合計8名もの方が命を落とされてしまいました。ダムの緊急放流により、直接に大勢の人たちが命を落とされた事件は、この肱川のケースが典型的と言われ、豪雨時のダム操作問題や避難態勢の不備について、今溺死者の親族が原告となり河川管理者の国を訴える裁判が始まっています。

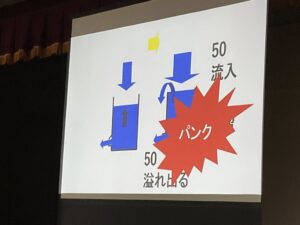

そのような経験をした肱川ですので、宮本さんの講演は大変説得力がありました。「いのちを守る治水対策のあり方―情報公開、説明責任」。国土交通省職員として、ダムの計画づくりや建設にたくさん関わって来た方だけに、ダムの効果も限界も知り尽くしております。ダムは、水の入れ物として計画規模があり、ちょうど計画通りにダムの上流に、計画規模の範囲内で雨が降れば、その範囲で水を貯めて下流の水位を下げる効果があります。

しかし計画したダムの下流で降る雨の洪水水量を減らすことはできません(2015年鬼怒川水害が典型)。ダム上流部に降った雨でも、計画規模を超えると野村ダムのように、緊急放流をせざるを得なくなり、ダム内の大量の水力が下流に大変な被害をもたらしてしまいます。しかもダムの操作規則には、下流に危険をもたらさないという配慮がありません。ダム自体の決められた水位を守るために、一気に放流される、それが野村ダムでした。朝6時すぎに、毎秒300トンだったのが6倍の放流量1800トンになり、野村町は一気にダム津波にのみ込まれてしまいました。消防団の皆さんが早朝から家いえを訪問、「ダムがあるから安心」と逃げようとしない人たちを無理矢理消防自動車に乗せて避難してもらった人が100名を超えたということです。

宮本さんの話は、高い堤防や高いところのダムは万一あふれたら大変危険であること、それは大阪など日本の町ではあちこちにみられること、最上流部のダムはできるだけさけて、流域全体で洪水を受け止める、「防ぐ防災から、しのぐ治水へ」という流域治水こそがこれからの治水で最も大切だと、そのためには、河川管理者は知っている情報を「かくさず、うそをつかず、だまさず」に公開して、流域住民と普段から話し合いをして、どうしたら命を守れるのか、対話をすすめていくことが大切と結びました。

今、肱川ですすめられている鹿野川ダムのつくりなおしや、新しく計画されている山鳥坂(やまとさか)ダムは、そのダムの計画や必要性、今後の見通しなど、全く住民に公開されておらず、大問題だと宮本さんは指摘していました。同時に、元国土交通省職員で肱川河川計画にもかかわっていた薬師敏宏さんも、国の情報公開が全くなされていないことを強く非難していました。そもそも今回の講演会を企画した有友さんたちは、数十年以上、肱川沿いに暮らし,自らも何度も何度も水害被害に遭ってきた当事者で、住民として川を知り尽くしていながら、全く河川管理者は彼らの声に耳を傾けることなく勝手な計画づくりをしているということです。

嘉田由紀子は「溺死者ゼロの水害対策を求めてー肱川、球磨川、小田川、そして琵琶湖流域から」として、2018年の肱川水害、2018年の小田川水害、2020年の球磨川水害の溺死者(肱川8名、小田川51名、球磨川50名)すべての人の個人情報を入手しながら、何日の何時頃、どこでどのように亡くなったのか、自宅の場合、一階か二階か、住宅は二階建てか、近所からの避難呼びかけなど、個別に調べて、大きくみっつの要素が溺死者ゼロを実現するための条件であることを指摘しました。

具体的には「ハード対策」としては「堤防強化」「河川改修」などとともに、森林づくりや水田確保などで、水を「ためて」「ながす」工夫、「ソフト対策」としては、ハザードマップの精度をあげて危ないところには住宅をつくらない等の「土地利用配慮」、垂直避難を可能とする「建物構造」、そして三点目には「ハート対策」として、ご近所同士での避難体制づくりや、普段から川や水辺で魚つかみをしたり遊んだり、心でつながる社会関係や水文化づくりが必要と訴えました。これらをまとめて、私は「流域治水」と呼んできた点を強調させていただきました。

会場からの質問の中には、「最近子どもたちが川や森で遊ばなくなっている。日本の子どもの幸福度はユニセスの調査で、38ヶ国37位と大変ひくい。子どもの幸せのためにも森や川でもっと遊んでほしい」という指摘がありました。まさにその通りです。特に肱川流域は山と川が近く、瀬戸内海から遡上してきたアユの宝庫でもあります。大いに賛同します、と返事をさせていただきました。