5月4日 午前中は高島市旧高島町、大溝祭りを岡屋きょうすけさんたちと訪問。午後は、米原市に移動して、昨年亡くなった上丹生の木彫家 森哲荘さんの回顧展を訪問、すがすがしい地蔵川の清流にふれて森さんの霊に感謝の思いを捧げました。夕方には東京へ戻る。大津に暮らす中学生と高校生になりたての孫ふたりが子どもの日めがけて急に東京へ行きたいと言ってきて、いっしょの新幹線で東京へ。夜の池袋で久しぶりに若者アニメ文化にふれる。あわただしい一日でした。(ちょっと長い1800文字です)。5月4日。

高島市、旧高島町大溝地区には江戸時代からの古式水道が街中に残ります。琵琶湖辺の町は、湖上交通を活用するために湖辺に街をつくりましたが、40万年もの歴史がある琵琶湖の水辺には何万年も蓄積してきたヨシなどの植物堆積層が厚くつもっています。植物堆積層のところでは、鉄やマンガンなどが蓄積しやすく、湖岸の地下水は「かなけ」がきついです。鉄の場合には「赤かなけ」、マンガンの場合には「黒かなけ」ということで、人の命に安全でおいしい飲み水を確保するには、町をとりまく山岳部からの湧き水が必要です。

そこで、大溝だけでなく、近江八幡、長浜、大津の湖岸地域には、古式水道が江戸時代につくられました。実は江戸時代の東京も古式水道で、多摩川など上流部から各家庭まで飲み水が配水されていました。今もよく知られている玉川上水です。当時、世界的にみても、数十万人単位で安全な飲み水を各家まで届けていた日本の古式水道は、水文化を考える上でも大変重要な文化財と私は考えてきました。

1980年代に琵琶湖辺の水道がはいる前の飲み水調査をして、大溝だけでなく、近江八幡や長浜にもかろうじて古式水道の名残が残っていたのを調べてきたのですが、今でも現役で使われているのは、琵琶湖岸では大溝だけです。これは大事な水の文化だということで、日本遺産の重要文化的景観の一部に古式水道も取り入れていただきました。かつてひっそりと着実に大溝の古式水道を維持管理しておられたMさんのお顔が浮かびます。「若いもんが関心をもたなくて」と嘆いておられましたが、こうして町中に看板までだしていただけるようになり、私も感慨深いです。

上のような仕組みを岡屋きょうすけさんに解説しました。さすが滋賀県内各地で新聞記者として取材をしてきた岡屋さんは呑み込みがはやく、さっそく「きょうすけに伝えるブラゆきこ」のリアルな現地取材動画で撮影できました。

日吉神社に勢ぞろいしている5基の曳山とお神輿の引き回しなどを見学しました。5基の曳山の祭り組、「湊」「龍」なども以前私が調べた時は、古式水道を維持管理する井戸組とほぼ重なっていました。今どうなっているか、だれか若い人に「水と祭り」などとして調べてもらえたらいいなとひそかに期待をしています。大溝祭りでは、清水鉄次滋賀県議会議員や今城かつのぶ高島新市長にもお会いしました。なつかしい皆さんと岡屋さんが出会っていたただきありがたいお祭りでした。

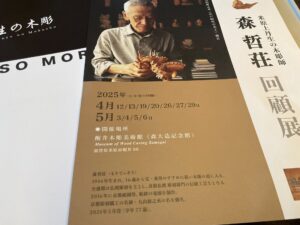

午後は、米原市に移動。1980年代からおつきあいをいただいていた米原市上丹生の木彫師、森哲荘さん。昨年3月に亡くなられ回顧展を、息子さんや奥さまが、滋賀県立大学の印南先生や上田先生の支援をいただき開催しておられます。またその開催場所は、「醒井木彫美術館」という、上丹生が生んだ偉大な彫刻家 森大造さんの作品を展示する美術館です。今日は森哲荘さんが、円空仏がお好きでなぞられてつくられた木彫や、祇園祭りの大船鉾の150年ぶりの再現に鉾頭をかざった竜頭への覚悟など、ご子息さまや奥さまが語ってくださいました。とっても心温まる回顧展でした。

そしてこの美術館は、森大造さんのお嬢様たちが、全く私的な投資で建設、維持管理されていることも改めて教えていただきました。伊吹山から溢れる地下水をまるごと受け止めて、ヤマトタケルのみことの伝説も活き活きと、ハリヨや梅花藻という生き物をはぐくんでいる地蔵川のほとりに見事な美術館を維持してくださっておられる森大造さま三姉妹の皆さんと、思い出話ができて何よりうれしかったです。今日香港からかけつけて下さった次女の方とは、以前滋賀県知事時代に香港に出張した折、2013年9月に香港滋賀銀行でお会いしていました。ご縁があることに感謝です。

森哲荘さんの回顧展は5月6日までです。5日、6日とあと二日しかありません。地蔵川のほとりの新緑と満開のサツキも同時にお楽しみください!!