3月31日、年度末ぎりぎりに新年度予算が成立しました。国民の皆さんの日々の生活に影響が大きい予算が、年度内に成立したことはありがたいことです。「日本維新の会」は、2月25日に、自公幹部と維新幹部で「教育無償化による子育て支援」「社会保障改革による若者世代の手取り増加」等の協議書をむすび、まずは高校教育無償化の予算を確保できたので本予算に賛成をしました。衆議院を通過した予算案や法案が参議院で修正を議決された後衆議院に戻される予算成立は29年ぶりということです。また参議院で修正された予算案が衆議院の同意を得て成立するのは今の憲法のもとでは初めてということです。この予算について、嘉田由紀子の意見を述べさせていただきます。また少し長くなりますが、おつきあいいただけましたら幸いです。4月1日(長いです、2800文字)。

今回異例の予算審議だったのですが、世間にはかなりの誤解や無理解が広がっているようなので、なぜ日本維新の会が「教育無償化による子育て支援」と同時に「社会保障改革による若者世代の手取り増加」を提起したのか、少し詳しく解説させてください。4月1日の新聞各紙をみると、昨日の予算成立には賛否両論ありました。

まず日経新聞の「社説」では、「熟議の実現に課題残した予算の修正成立」というタイトルで「石破内閣が少数与党となり、国会審議で様々な意見を反映したのは前進だと評価できる。一方で野党の政策欲求は財源など制度の持続性や公平性を軽視した主張も目立ち、熟議のあり方に課題を残した。・・・高校や大学の無償化は地域や世代によって賛否が異なる。教育改革は幅広い意見の集約と丁寧な議論を前提に進めなければならない」とある。

また読売新聞の「社説」では「将来にツケを回し続けるのか」というタイトルで、「夏の参議院議員選挙を控えて与野党の駆け引きばかりが目立った」とある。具体的には「日本維新の会が求めていた高校無償化は、予算採決での協力と引き換えに短期間の協議で導入が決まった。国の将来を左右する教育制度を政局判断で変更したことには批判が高まっている」とある。

同時に、読売新聞は経済面に「予算財政規律緩み 野党要求受け入れ次々」として、大和総研シニアエコノミスト神田繫司氏の投稿を寄せている。「少数与党となり、野党の目玉政策を取り込んで予算成立を優先せざるを得なかった。高校授業料の無償化をめぐる所得制限の撤廃は、メリットやデメリットを十分に議論せずに盛り込まれてしまった印象だ。高所得世帯まで授業料を無償化する必要があるのかなど、議論が足りていない。欧米では、巨額歳出を伴う政策の立案時には、並行して財源を議論する。日本は与野党とともに、積極財政に傾きやすいのが問題だ」。

「日本維新の会」は2月25日に自公と「教育無償化(高等学校は無償、大学以降は授業料支援、給食費無償化、0-2歳の幼児教育支援)」と「社会保障改革による現役世代の負担軽減」の二つの政策を提案し、協議を始めました。教育費は財政支出ですが、社会保障改革は財源確保であり、バランスをとった提案でもあります。また教育費は将来世代への投資であり、経済成長への投資でもあります。

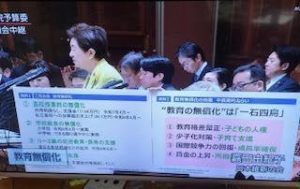

そこで、3月10日の参議院予算委員会では、「教育無償化は一石四鳥」として、①教育格差是正・子どもの人権、②少子化対策・子育て支援、③国際競争力の回復・成長率確保、④賃金の上昇・所得確保、の4点をあげて、それぞれグラフで解説をさせていただきました。石破茂総理、阿部文部科学大臣、加藤財務大臣などに要望しました。詳しくは3月10日の予算委員会の動画をご欄下さい。

ここでは読売新聞と日経新聞の批判に対して、討議させていただきます。

まず「高校や大学の無償化は地域や世代によって賛否が異なる」という意見ですが、確かに東京や大阪などの大都会では、私学は所得の高い金持ちがいくところで、公立は所得が低い人がいくところ、私学の所得制限を外したら公立の志願者が減ってしまうという意見があります。事実、大阪では公立が志願者減少となっているということです。ここは都会での課題で、公私を含めて、人口減少時代の高等学教教育の未来像を地域別につくる必要があります。

私自身、滋賀県知事時代に、地方部ではたとえば信楽高校などはセラミックデザイン科を新しくつくり、県外からの高校生確保をしました。また伊香高校や日野高校、愛知高校などは地域と連携をして、高校生中心のまち作りの提案などもしてきました。今年から伊香高校では「森の探求科」という新しい科をつくり県外からの高校生を募集し、地元では食事支援など下宿も確保しています。守山北高校では「みらい共創科」がつくられました。

また所得制限をはずしたのは、教育費の税金による支援は、親の所得に関係なく子どもたちが望む学校にいけるようにという「格差是正」の目的と同時に「子どもの人権の保障」でもあります。私学にいく生徒は所得が高い親ばかりではありません。特に地方では公立高校の受験が通らなかった子どもたちが私学を選ぶ傾向にあり(滋賀県では約3割)、受験で失敗して心が折れているだろうところに、高い授業料を払って申し訳ないという子どもたちもたくさんいます。その子たちに「がっかりしなくていいよ、教育費は国の税金で面倒みてくれるよ」ということです。「15歳の春を泣かさない!」という思いは、受験だけでなく授業料でも子どもたちを泣かさないということです。

また子育ての支出で、教育費が大きいので、望むだけの子ども数をもてない、という親も多いです。希望子ども数は2.3人ですが、今、出生率は1.2です。

大和総研シニアエコノミスト神田繫司氏は、所得制限を外す中での財政負担をいい、「欧米では巨額歳出を伴う政策立案時には並行して財源を議論する」ということですが、まさに日本維新の会が提案している「社会保険料の削減」は、財源確保のためでもあります。

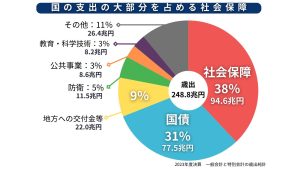

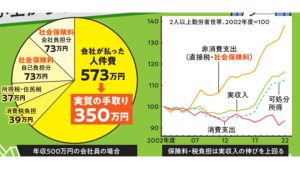

国の支出に占める社会保障費は38%、94.6兆円です。@教育・科学技術費は3%、8.2兆円です。教育費だけとるなら、1990年に5.1兆円、34年後の2024年に5.5兆円で、微増です。社会保険料は、1950年度から4倍近くになっています。過去の社会保険増加のグラフをみてください。また個人の手取りが、税金以上に社会保険負担が大きいこともグラフでみてください。

皆さん、自分の給与明細を見て下さい。個人的な支出でみると、たとえば実質手取り350万円の私の知り合いの給与明細ですが、所得税・住民税37万円、消費税39万円、社会保険料自己負担分73万円、社会保険料会社負担分73万円です。いかに社会保険料負担が多いかわかってくれるでしょうか。今、維新では毎年1兆円あがっている医療費の節約を、薬剤費節約のOTC類似薬を処方箋薬剤からはずして3400億円の節約を、と提案しています。共産党さんからは「人殺し維新」と予算委員会でヤジが飛んでいました。

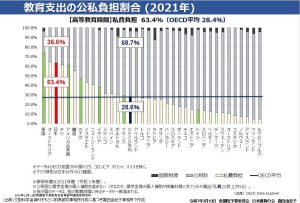

また教育費支出の公私割合のグラウも欧米との比較で見て下さい。OECD諸国での公私割合ですが、大学教育まで含めて、平均は6-7割が公費で、私費は3-4割です。ところが日本は逆で、6-7割が私費(親・本人アルバイト)で3-4割が公費です。ただ日本人の中には「教育費は親が爪に火ともしてでも親責任でだすべきた」という心情を持っておられる方も多いようです。「自分たちの世代は苦労をしてきたのに、不公平だ」と。先日タクシーの運転者さんが言っておられました。このような意見は尊重すべきと思います。

高齢者の中には、「教育費よりも年金あげて」という声があることも知らされています。でも子ども数の減少に歯止めがかからないと日本の年金システムも維持できません。

皆さん、是非ともご意見寄せてください。この続きの議論、していきたいです。