2月1日・2日と続けて、琵琶湖博物館で、外来魚問題の発表会がありました。「第20回外来魚情報交換会」は、「琵琶湖を戻す会」(高田昌彦代表)が主催で、二日にわけて、合計23組が全国から集まる発表会でした。二日目の午後は、「全国ブラックバス防除市民ネットワーク(ノーバスネット)」と「琵琶湖を戻す会」が共催で、私の基調講演と個別発表4件、最後には近畿大学名誉教授の細谷和海さん司会で、「琵琶湖で考えるリリース禁止となかなか終わらないブラックバス問題」として、まとめのディスカッションになりました。できるだけ短く全体概要お伝えします。2月3日、(2500文字、ムチャクチャ長いです、スミマセン:微笑)。

「外来魚情報交換会」は内水面漁業の漁師として日々河川や湖沼での魚釣りなどに深くかかわっている事業者や、魚類の行動を研究する大学研究者や、自治体の試験研究機関の研究員、水辺の環境保全ボランティアの市民団体の皆さんなど、全国から集まって下さいました。埼玉県の小学校4年生から80代の東京の釣り師さんたちまで、まさに老若男女の幅広いあつまりになりました。

日本固有の淡水魚は4割が絶滅の危機にあります。人間生活から影響を受けやすいのが淡水生物です。各地からは、ブラックバス、ブルーギルなど老舗(?)の外来種問題とともに、最近目立ってきたチャンネルキャットフィッシュやパンプキンシードサンフィッシュのように、カタカナだらけの馴染みのない新顔の外来魚の侵入・拡大問題も報告されました。釣り場そのものをやめて生物多様性に配慮した公園づくりのように、水域全体の自然再生に成功した例も報告されました。来年の21回も草津市で開催されるというアナウンスもなされなかなか素早いです。

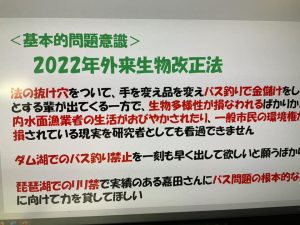

2日午後の私の最初の講演では、全体を5部にわけて報告しました。第1部は、2024年5月の質問主意書への環境省、農水省、国土交通省からの回答紹介です。2005年に外来生物法が制定されたが、違法放流で外来魚を増やして手を変え、品を変えバス釣りで金儲けをしようとする団体、個人や自治体も含めてその対応が、各省庁では全く穴だらけであることがわかる答弁ばかりでした。この裏には、釣りレジャーにかかわる利権構造が霞が関官僚組織や永田町政治家の間に隠れているのではないかと問題提起しました。今、国会で話題になっている「企業団体献金の禁止」とかかわっていないか、関係の皆さんに深堀り調査をお願いしました。これでは2030年までに侵略的外来種の定着率を半減させる「ネイチャーポジティブ」の目標達成はおぼつかないと報告せざるを得ませんでした。

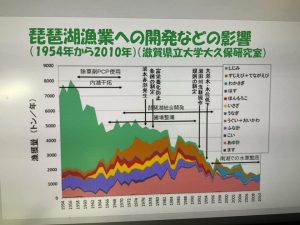

第2部では、戦後の琵琶湖漁獲量の減少をもたらした琵琶湖の3つの受難を紹介。①内湖の干拓や埋め立てで産卵場が失われ、②琵琶湖総合開発による琵琶湖の多目的ダム化で陸域と水域が湖岸堤防で切断され在来魚の産卵移動が阻止され、同時に下流治水のための水位操作でコイ科魚類の産卵が悪影響を受けていること、③上の二つの受難に決定的打撃を与えたのが、1980年代以来増えたブラックバスやブルーギルで、フナ漁獲高は800トンから100トン以下へ、ホンモロコは300トンからほぼ10-20トンへと激減し、漁師さんからの悲鳴があがりました。

そこでようやく2003年にリリース禁止のレジャー利用条例が発足。山本さなえさんが後から報告。リリース禁止をめぐる釣り人の意識は、県外からきた釣果の多い釣り人ほど、リリース禁止に非協力的ということもわかった。外来魚駆除の具体的トン数は2003年から漁師による協力があり毎年500トン以上の駆除を行い、2015年以降は100トン台に激減、最新の2023年は75トン、全体の資源量はかつて2500トンを超えていると推測されたが現在は370トンで、滋賀県としては300トンまで減らすことを目標としている。

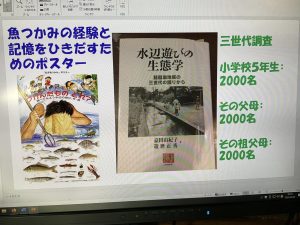

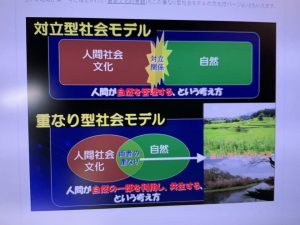

第3部では、「琵琶湖政策をめぐる三つの価値観と生活環境主義」というテーマで、1970年代から琵琶湖の環境問題が社会化されてきたが、水質汚濁には「下水道建設」のような「近代技術主義」、ヨシ帯などを残して自然を守る「自然環境保全主義」が二大価値観だった。そこに「当該社会に暮らす居住者・生活者の立場」に立つ「生活環境主義」を提案。そこでは科学的知識や近代技術は、日常的な生活感覚に基づく「リアリティ」(生活知)で判断される。特に日本では自然と人間は対立的存在ではなく、相互に入れ子状態になっている「かさなり型」であり、その提案から、生物と文化の多様性の相互作用の研究も始まった。

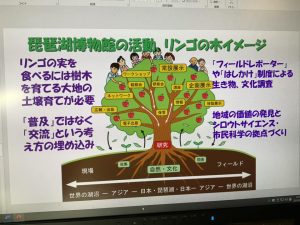

第4部では、「生物多様性と環境保全の拠点としての琵琶湖博物館の企画と運営」「科学知と生活知の出逢いの場としての琵琶湖博物館の存在価値」として、1980年代初頭、赤潮発生から石けん運動で一躍社会的存在となった琵琶湖は「汚染」というイメージばかりが先行していた。それも伝聞情報で、「琵琶湖は汚い」といわないと子ども同士の間でもいじめられるようなそんな社会現象に直面して、「見えなくなった琵琶湖」を見えるために、「自然史(数百万年)」「文化史(数万年)」「環境史(数十年)」いう三つの時代の重なりの中で、琵琶湖の本来的価値を発見・発信する場として琵琶湖博物館を提案。水族は、環境展示の一部とした、

第5部は上の経験と知識を基に、2006年から2014年までの滋賀県知事時代の琵琶湖、環境政策を「魚のゆりかご水田」「内湖再生」「トチノキ巨木の保全」「水辺の文化的景観保全」などで紹介しました。

最後のディスカッションでは、細谷さんの呼びかけで会場からの多様な意見を受け止めながら、釣り業界が時として地域自治体などとつながって外来生物の利権化が各地で進んでいる実態に危機感が示されました。また外来魚問題全体に高齢化が進んでいて、子どもたちが関心をもっていない問題も提起されました。SNSやゲーム化が進む時代、若い人たちがリアルな生き物に関心をもってくれるゲーム開発の提案などもありました。

細谷さん、半沢さん、高田さん、運営にあたりました皆さん、ありがとうございました。私自身も国会での法案整備、野党意見を封じ込めるガス抜きでしかなかった「附帯決議」の実効性を高めるために働かせていたくだこと、宣言させていただきました。