関東地方に近づいている台風7号の被害がひろがらなければいいのですが・・・。皆さんのところではいかがでしょうか。8月12-14日、兄夫婦が守ってくれている埼玉県本庄市の渡辺家の実家で、父と母を含めてご先祖さまのお盆迎えをしてお墓まいりをしてきました。また同じ本庄市内の母の実家の庄田家から、本庄市で最古の検地帳(天正18年、1590年)が発見され、専門家が読み下し文を作ってくれたということ。太閤検地の一部と言えます。近江で、太閤検地発祥の地で信長、秀吉、三成の地元での土地と水利用制度を研究してきた立場から、その時代のものがはるか埼玉県北部の故郷の村から出てきたということ、感動です。また長くなりそうですが、お盆の出来事、報告させていただきます。8月16日。(長いです、すみません、2000文字)。

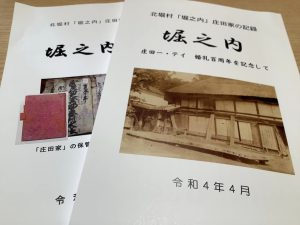

兄が2年前に『堀之内』として明治時代以降の庄田家の歴史を冊子にまとめてくれていたのですが、その続編を『堀之内(続)』として今回出版。2年がかりの力作で、庄田家の鎌倉時代からの家系図もつくられました。関ケ原で亡くなった清茂という先祖もいました。今の感覚で、私自身、埼玉県から学生時代に関西に来た時にとっても遠隔地に来たと思っていたのですが、鉄道もなく、道路も未発達の時代、徒歩で具体的な名前があるご先祖さまが1600年の関ケ原の戦いに駆り出され、戦死をしていたという歴史的つながりに感動します。

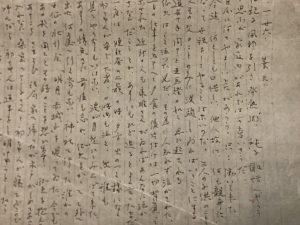

また庄田家は北堀村の名主を代々受け継ぎ、その庄屋日記には、大水害で井堰が崩れ、修復が難しく年貢が納めきれず、領主に減免要求書を出していること、また中山道の本庄宿からは参勤交代毎に、「助郷」として人と馬を供出するよう要望がきて、苦労していることなどが具体的に書かれています。「年貢村請制度」に基づく村落共同体のコミュニティ経営の具体像がそこには描かれています。北堀の水田を潤す「九郷用水」は鎌倉時代に児玉党の武士が開発したと言われており、神流川から北堀まで平野を横に16キロ(4里)も遠方に引いてきていて、最末端であるので、しばしば渇水にも襲われたようです。

実は私が生まれた渡辺家の諏訪新田は、江戸時代初期に開発された畑作地帯で、陸稲(おかぼ)と麦と桑畑が主で、水稲が食べられるのは母の実家の庄田家からくるものでした。盆と正月にしか水稲米は食べられませんでした。子ども心に「庄田のお米はなんでこんなにおいしいのだ!」と感動していましたが、それも庄田の先祖が鎌倉時代から開いてきた用水路開発のおかげだということ、その水利施設の維持が数百年以上、連綿となされてきたこと、今さらながらに水利開発をしたご先祖さまに感謝です。

庄田の家にいくと、昭和25年に生まれた2歳半の私を伴って、昭和28年1月26日から実家で結核療養にはいった、母の「日々のなぐさみ」の日記に触れないわけにいきません。母が亡くなったのは1996年9月ですが、母の日記が発見されたのは18年後の2014年、母が使っていたタンスの底に敷かれた新聞のさらにその下に隠れていました。よほど人に見られたくなかった日記なのでしょう。生前、ライフヒストリーの聞き書きを研究としていた私が何度母に尋ねても、決して昔の自分語りをしてくれませんでした。その母が・・・こんな日記を残していたのだ!

昭和28年1月26日~29日の日記から一部紹介します。

「由紀子、風邪をひき、発熱、38.3度。純子(4歳年上の姉)諏訪へやろうと思うが、家庭内があれでは可愛そうだ。自分には何のやましい点があろう。只々働いて来た今まで、何としても口惜しい・・・・気短な性格ではこの病気は本当にやりきれない。果てしなく先が思いやられる。この病気を克服することによりすべて円満になり、皆が幸せになる訳だ・・・人間なんて弱い動物だ・・・生への執着からか、死をおそれる。この天地悠久の流れの中に生を受けて三十年、長らえても大したことはないものを、悟れぬ者のかなしさよ・・・哀れな親子、神仏加護をお授け下さい」

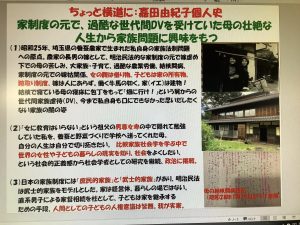

私が今、離婚後の子どもの幸せなど、家族の法制度、民法問題に大きな関心をもつのは、「子どもは生まれる家も親も選べない」という私自身が生まれこまれた家制度の中で、母を苦しめてきた家族のあり方への疑問が原点にあります。結核でふせる母の病床に、「セン!畑に出ろ!」と包丁をもって乗り込んできたあのおじいちゃんの恐ろしさ・・・この人をここまで非道な人間に仕立てた、それは家制度という明治民法の価値観なのです。今、日本の民法には、まだまだ「人間を人間と思わない」家制度の宿痾が隠されているのです。

その家制度による単独親権を逆利用しようとする永田町の一部の政治家や子ども関連NPOや法曹界のたくらみも見えてきました。

庄田の家には、昭和28年、私と母が結核療養をしていた離れの蔵がまだ残っています。私たちが暮らしていた時代の面影も庭や横の堀に残っています。当時の柿の木やアオキの樹木も残る。堀之内と呼ばれ、昭和20年代、屋敷を囲んで流れていた水路で、カエルの肉でザリガニをつって、バケツ一杯にしていた、そんな思い出がよみがえってきます。かすかにその堀の一部も残されています。庄田の家もいとこ夫婦とその子ども夫婦が守ってくれていてありがたいことです。