10万1386名。高島市針江の「生水(しょうず)の郷」を過去20年の間に訪問した人数です。国内外からよくぞこれほど多くの方が「湧き水とカバタの郷」を訪問してくださいました。2004年6月にはじまった「針江生水の郷」の結成20周年記念会合がひらかれ、小松明美さんといっしょに参加しました。最初に来賓としての挨拶時間をいただいたので、今から40年ほど前、1980年代初頭、琵琶湖研究所研究員の時代、水道がはいる前の生活用水調査で、針江を訪問した時、カバタや湧き水は「湿気る」「古臭い」「近代的な水道にかえろ!」という世間の流れの中で、カバタのあることをむしろ隠しておられた時代のことを懐かしく語らせていただきました。6月15日、2000文字。(また長いです、スミマセン)

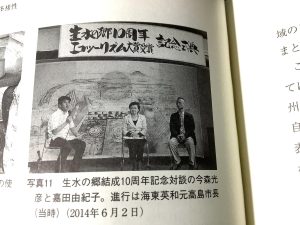

そのような地域の皆さんの認識が大きく変わるのが、2004年に今森光彦さんがNHKで公表した「映像詩 命めぐる水辺」で、針江を世界的に発信して下さってからでした。今日は、写真家の今森光彦さん、重要文化的景観の指定に尽力くださった京都大学名誉教授の金田章裕さん、過去10年以上針江集落に通い続け『水と生きる地域の力―琵琶湖・太湖の比較から』(嘉田と共著)を執筆した琵琶湖博物館の楊平専門学芸員、進行は海東英和元高島市長で、1時間ほどの対談を聞かせていただきました。大変内容は濃かったです。

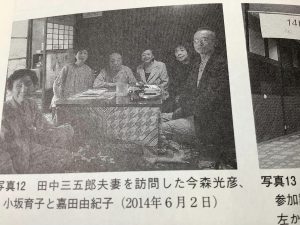

今森さんは、針江発信のキーパーソンは田中三五郎ということで、三五郎さんのおかずとりの舞台が映像化しやすい内湖であり、同時に三五郎さんが、琵琶湖畔で生まれ育った今森さんが子ども時代に記憶している「水のにおい」がする強烈な人であることが何よりも映像詩のインパクトにつながったということ。実は三五郎さんは、農業の近代化である「圃場整備」に反対し、村の中では変わりものとしてあまり誰も近づかなかったということ、その三五郎さんの元に通い続け、まさに琵琶湖と人の濃密なかかわりを体現しておられた三五郎さんの人間性、精神性に意気投合して映像ができあがった背景を語ってくださいました。

今森さんは今、大津市南部の仰木で農家をしているのですが、写真家の時代はカエルをみると「これはダルマガエルかアマガエルか」と名前を気にしてしまうけど、今は「よう、冬を生き延びてきたな!」と共感をもってみてしまう、その内なる目が三五郎さんの精神性だったという。

私もあの映像詩の中で、カバタの元池のところに琵琶湖からはいってきたヨシノボリと挨拶を交わしている三五郎さんのあの姿、衝撃的でした。三五郎さんはヨシノボリと話をしていて、相手のヨシノボリも三五郎さんを認識している!三五郎さんは、あのビルマインパール作戦の生き残りでいつも「戦争はあかん、平和が大事や」と毎月貴船のお宮さんに亡くなった戦友の魂を弔いに行っていました。そこで購入する昆布飴は三五郎さんからのプレゼントで、私の研究室の机の上にいっぱい、溜まっていました!

金田さんは、もともと歴史地理学者で、重要文化的景観の検討委員として、日本で最初の重要文化的景観を、近江八幡のヨシ帯で指定していただいた時の委員でした。その後海津や針江と、滋賀県には全国72件のうち7件が滋賀県内です。ということは、琵琶湖とその周辺の水辺の自然と深くかかわる人間文化の深さが、景観に凝縮されていることを意味していると指摘してくださいました。「琵琶湖は生命文化複合体」として琵琶湖博物館を提案してきた私自身もうれしい指摘です。重要文化的景観は、暮らしと共に変わるものであり、変化は仕方ないものであるが、周囲と不調和になってはいけないとアドバイスをいただきました。

楊平さんは、10数年前に最初に、針江の盆踊りに来て、その時の、手取り足取り教えてくれた地域の皆さんのやさしさにふれて、それ以来、100回以上、針江に通って、昔の農業、漁業、子どもの遊びなど、徹底的に自然の仕組みと暮らしの有様の聴き取りをさせていただいたということ。『水と生きる』本の細部の針江モノグラフは楊さんの調査結果です。

私は全体の筋道をつけて、地球規模で破壊されつつある水辺環境に対して、それこそ、19世紀中ごろマルクスが「資本主義がすすむと地球規模での環境破壊がすすんでしまう」という斎藤幸平さんの論と、針江モノグラフをつなぎました。楊さんが、琵琶湖博物館で、水と人間の関係性を中国、太湖との比較ですすめていただき、針江的なライフスタイルが国際的意味をもっていることも主張することができました。

海外の人たちを針江に案内してきた中心は、YOUツアーの森聖太さんですが、森さんは会場から、発言くださいました。滋賀県内信楽など海外からの人を200回以上案内してきたが「針江が一番良かった」と言う人が多いという。それは湧き水やカバタという暮らしぶり以上に、日本人の精神性に出逢って満足する人が多い、という。ていねいな食べ物や礼儀正しさ、具体的に見える暮らしのあり方、下流や未来世代を思いやって汚れものを流さないという人間性に感動する人が多い、という。これが「コミュニティの力」だろうと。

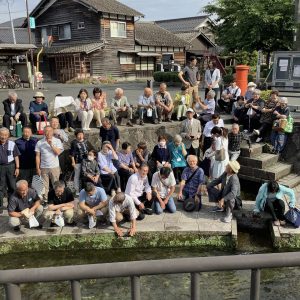

会場前の針江大川では子どもたちが水につかり、魚つかみをしていました。また帰路、日吉神社の前でも、子どもたちが水路で魚さがし、、、皆で記念写真も写すことができて、よかったです。